Sommaire

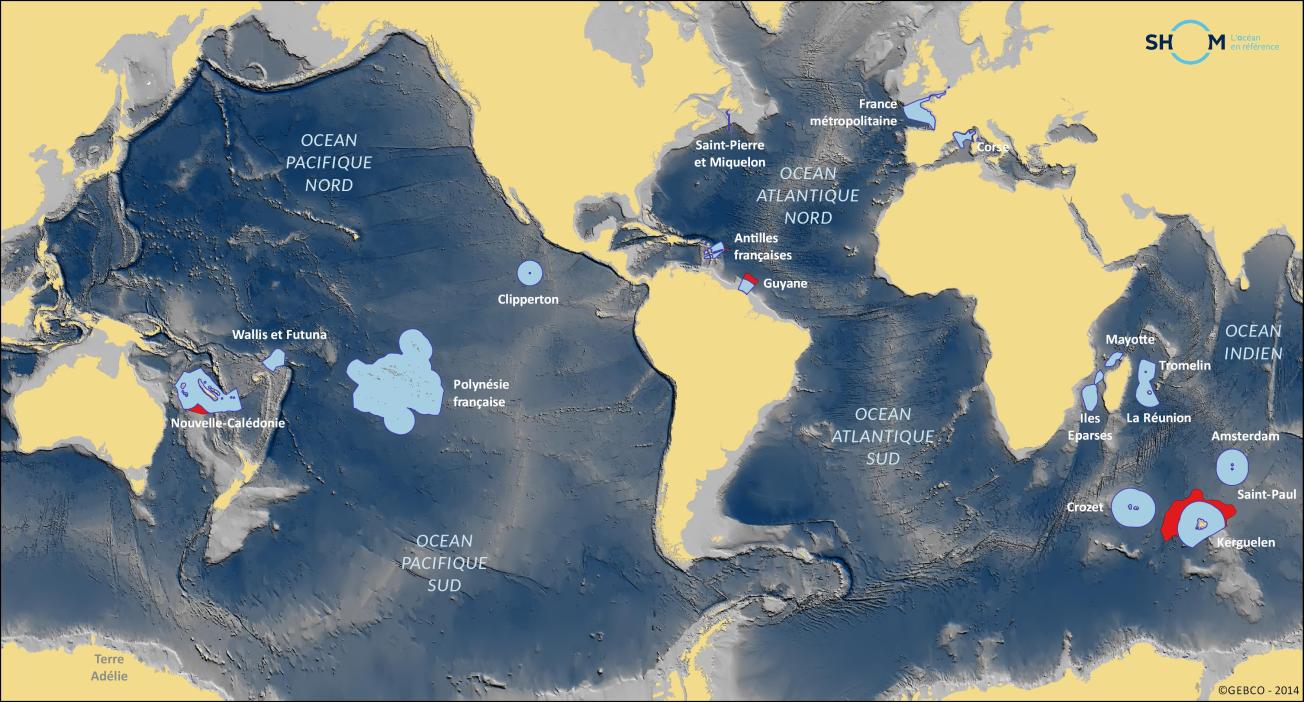

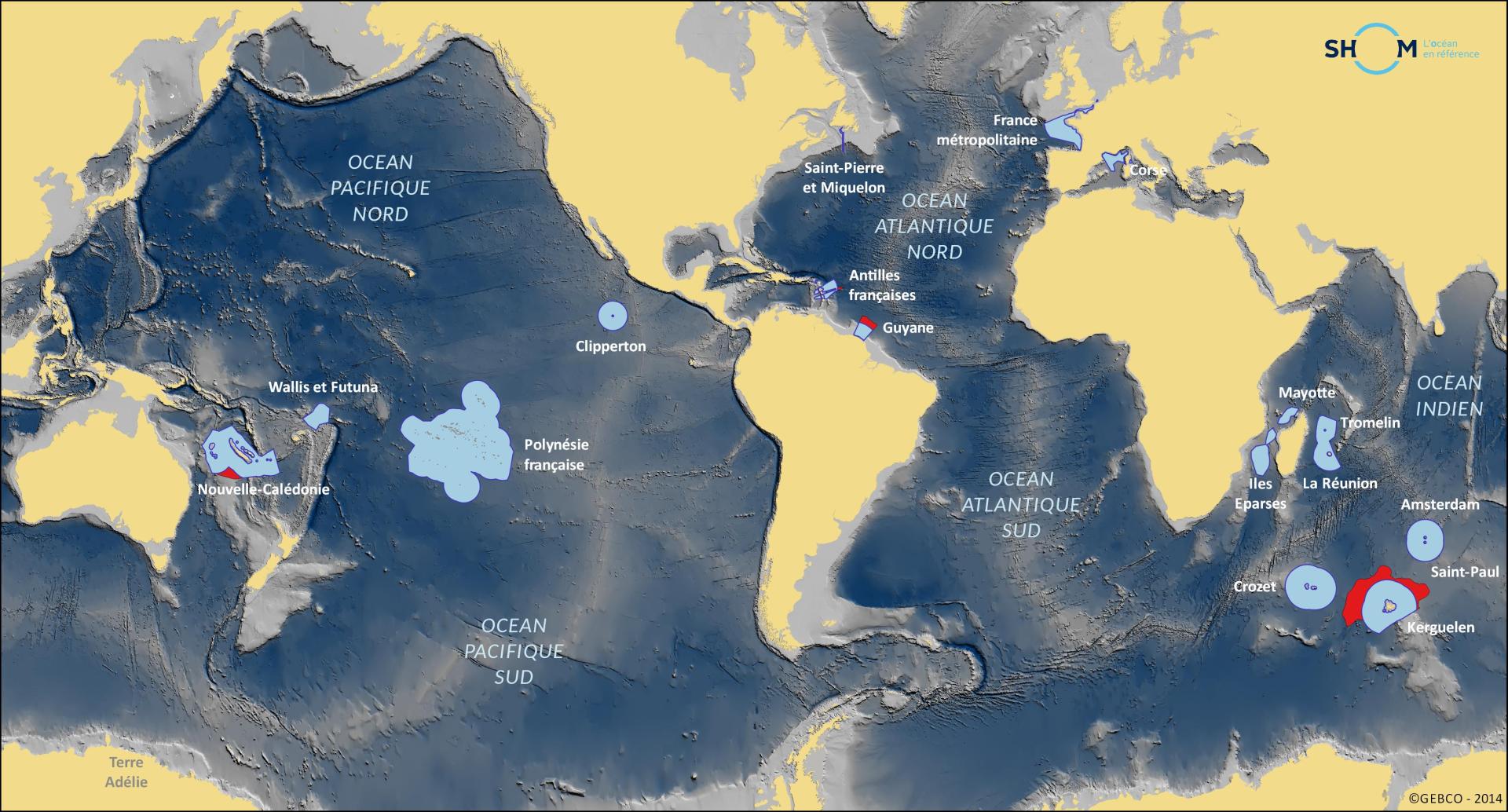

Le second domaine maritime mondial

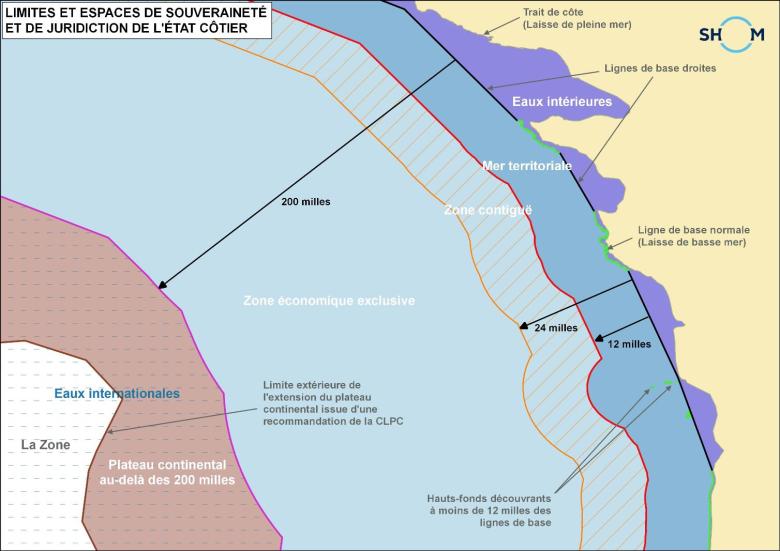

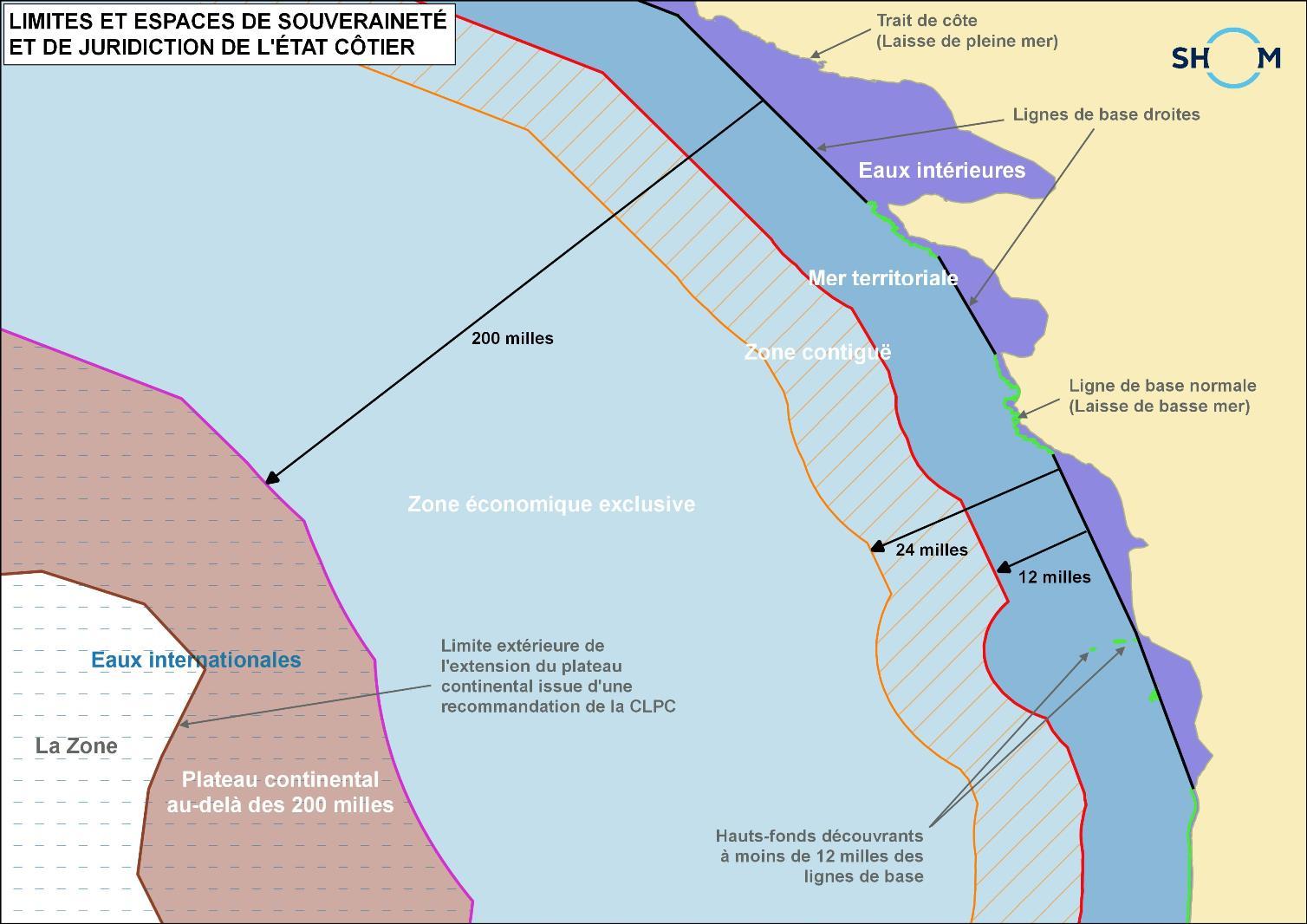

Le droit de la mer est régi par la Convention des Nations Unies dite de Montego Bay (Jamaïque), signée le 10 décembre 1982 et ratifiée par la France le 11 avril 1996. Cette convention définit les différents espaces maritimes susceptibles d’être revendiqués par les États côtiers ainsi que les droits et obligations des États sur l’ensemble des espaces maritimes. Afin d’appliquer le droit de la mer, les océans ont été découpés en différentes zones dont la Zone Économique Exclusive (ZEE) qui dépend de l’État qu’elle borde (200 milles nautiques) et les eaux internationales qui relèvent de la communauté internationale. À noter qu’en raison de l’application du Traité de Washington (1959) relatif au gel de toutes revendications territoriales sur le continent Antarctique, les espaces maritimes relatifs à la Terre Adélie et revendiqués par la France sont exclus de la ZEE française.

Dans le cadre du programme EXTRAPLAC, la France revendique auprès de la Commission des Limites du Plateau Continental (CLPC) des Nations Unies une extension du plateau continental de sa ZEE pour une surface totale estimée à 2,5 millions de km². En faisant acte de souveraineté sur des surfaces supplémentaires, la France a l’opportunité d’y mettre en œuvre le modèle de développement de l’exploration et de l’exploitation des ressources qu’elle estime pertinent.

Les actions actuelles engagées consistent à mieux connaître les ressources et les écosystèmes environnementaux associés. Leur éventuelle exploitation n’interviendra pas avant plusieurs années, le temps de bien considérer les impacts environnementaux et les moyens de les réduire et de définir les meilleures modalités techniques d’une possible exploitation.

Ressources minérales marines non métalliques : les granulats marins

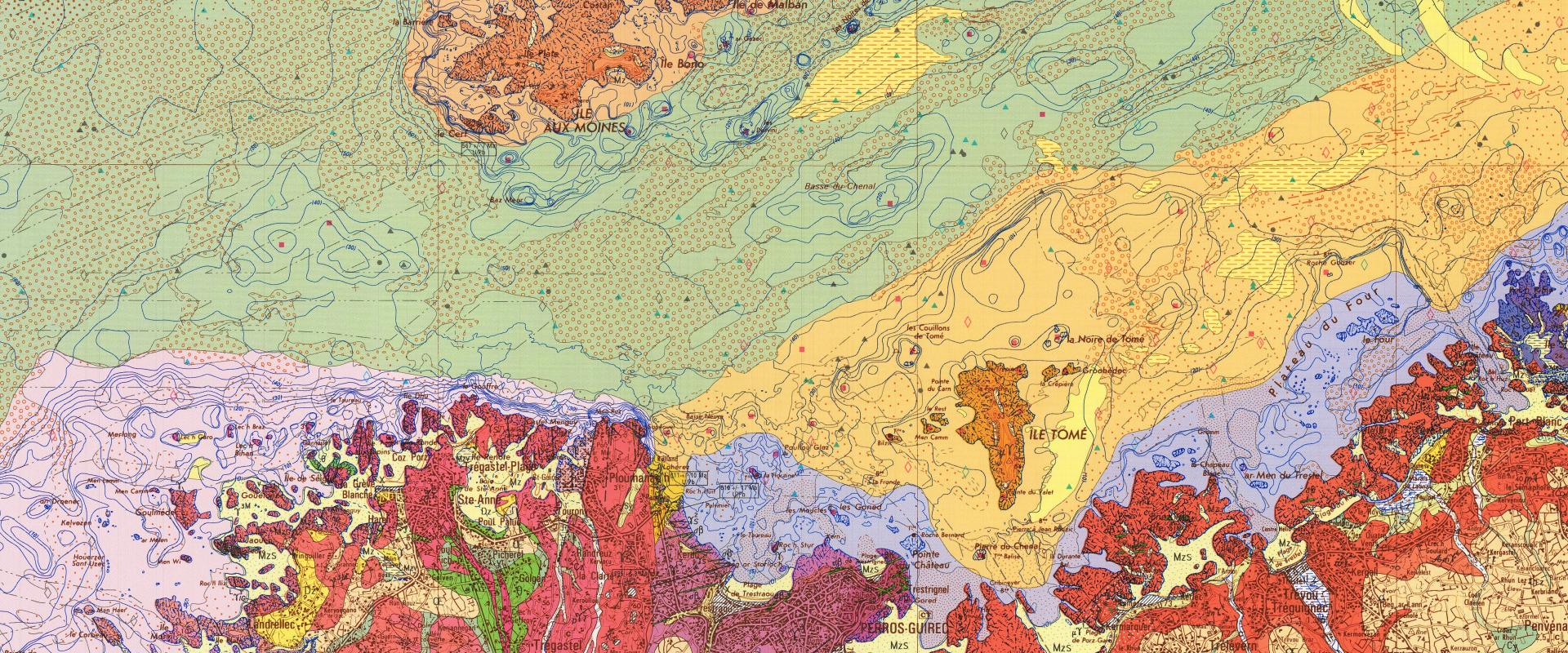

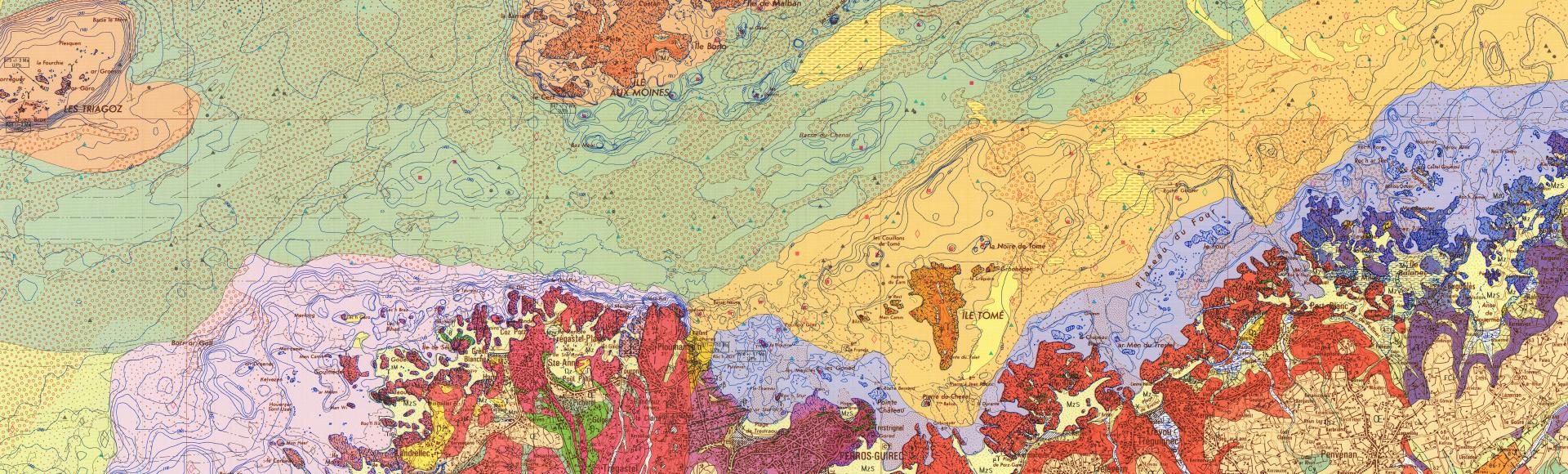

Sables et graviers siliceux alluvionnaires

Les sables et graviers de nature siliceuse sont des matériaux complémentaires à ceux extraits à terre pour la construction et principalement pour la réalisation d’ouvrages en béton. Ils sont une ressource de proximité pour l’approvisionnement des zones littorales fortement consommatrices de matériaux pour la construction, et de plus en plus déficitaires en ressources terrestres équivalentes.

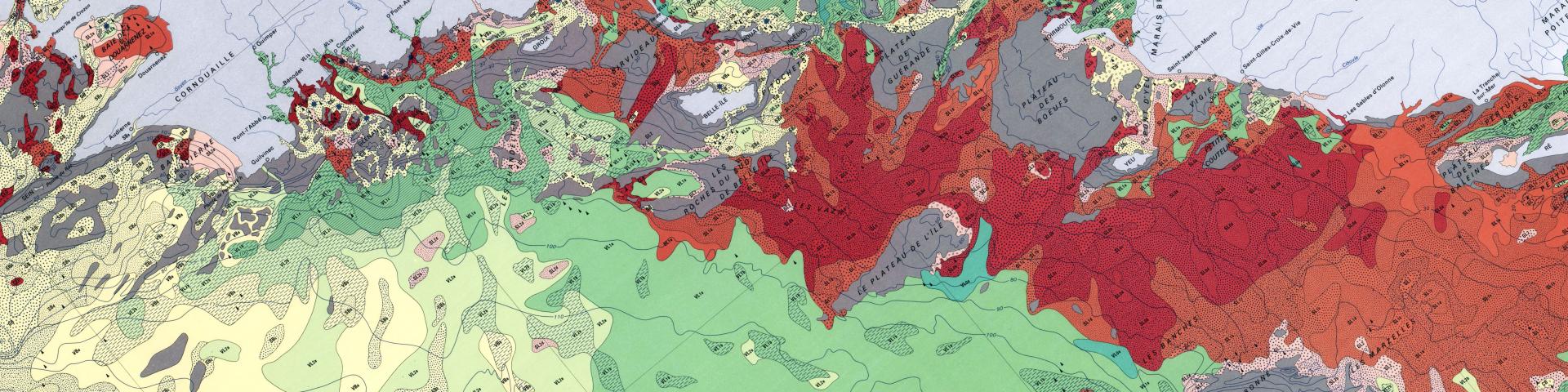

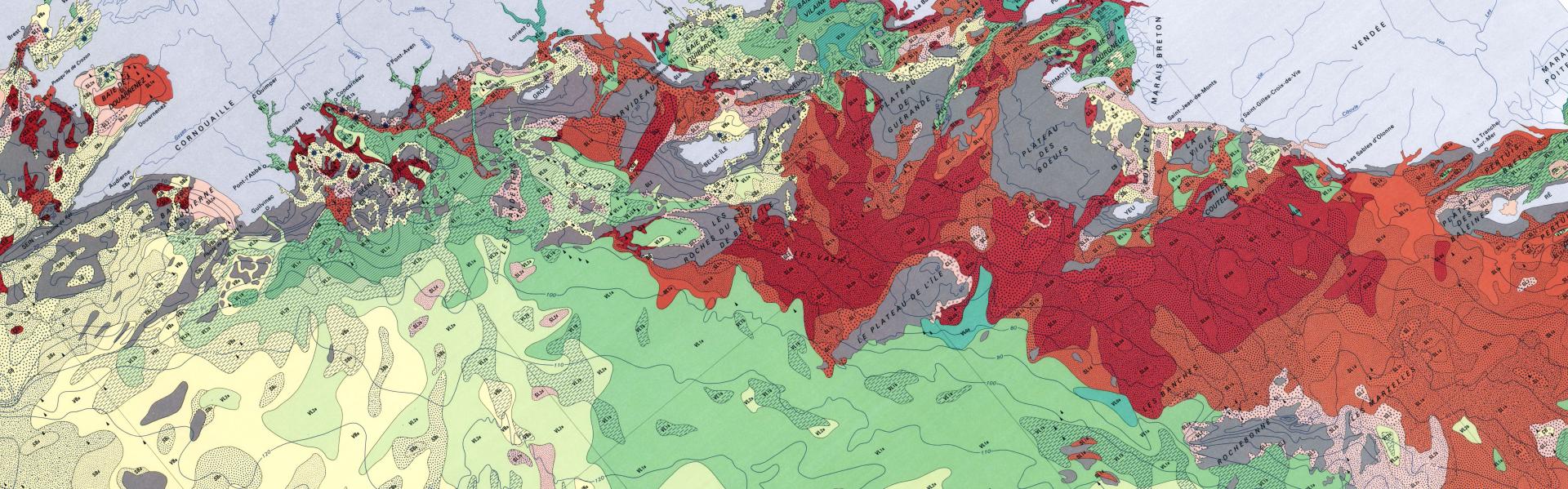

Les sables et graviers se sont accumulés à la faveur de processus géologiques continentaux ou marins. Dans le premier cas, il s’agit le plus souvent d’alluvions. Ils résultent de l’altération et de l’érosion de roches, puis de leur transport et dépôt dans les vallées d’un ancien réseau fluviatile, creusé au cours des phases de régressions (périodes glaciaires) du Quaternaire, lorsque le plateau continental était émergé.

Dans le second cas, ce sont des dunes hydrauliques, d’importance variable, dues à la houle et aux courants de marée qui ont redistribué (« remanié ») une partie des sédiments. Dans les régions à hydrodynamisme fort (la Manche, par exemple), les fonds sont composés de graviers et galets dans lesquels vivent des organismes dont les restes calcaires sont, à la mort de l’animal, repris par les courants et déposés dans des zones de moindre énergie. Ces accumulations prennent la forme de dunes et sont essentiellement calcaires.

En Manche et au large de la Vendée, les dépôts de granulats alluvionnaires s’étendent très au-delà de la mer territoriale et donc du domaine public maritime.

Sables calcaires et coquilliers

Les sables calcaires ou coquilliers sont principalement constitués de morceaux de coquillages marins ou d’eau douce. Leur richesse en carbonate de calcium en fait un très bon matériau pour l’amendement des sols.

Les fonds marins renferment des gisements parfois considérables de matériaux calcaires, essentiellement composés de sables coquilliers (restes de coquilles brisées, de granulométrie variable), et de restes d’algues (le maërl, par exemple, est constitué par des squelettes calcaires d’algues à croissance très lente). Conformément au Grenelle de l’Environnement, le maërl n’est plus exploité en France depuis septembre 2013.

Les substances exploitées

La France compte actuellement près d’une vingtaine de titres miniers (concession, permis exclusif de recherche, permis d’exploitation) valides sur le littoral métropolitain.

Ces titres sont répartis sur :

- la façade Manche Est-Mer du Nord qui couvre le littoral des régions Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute et Basse Normandie ;

- la façade Nord Atlantique-Manche Ouest qui couvre le littoral des régions Bretagne et Pays de la Loire ;

- la façade Sud Atlantique qui couvre le littoral des régions Poitou-Charentes et Aquitaine;

Un inventaire de la situation des titres en cours de validité est maintenu à jour en continu au Bureau de la politique des ressources minérales (CAMINO) et sur le serveur de données géoréférencées marines de l’Ifremer (Sextant), au format SIG (Système d’informations géographiques) (mot-clé : exploitations granulats marins).

La production annuelle de granulats marins avoisine les 6 Mt/an. L'évolution des productions depuis 15 ans est visible sur le site CAMINO.

En savoir plus

-

La stratégie nationale pour la gestion durable des granulats terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières (2012)

-

Les pages "Granulats marins" sur le site de l'Ifremer

-

L'étude des possibilités d'exploitation de matériaux marins sur les façades metropolitaines

-

C. Augris et L. Simplet, "Matériaux marins", Magazine Géosciences, BRGM, 2013(PDF, 8 Mo)

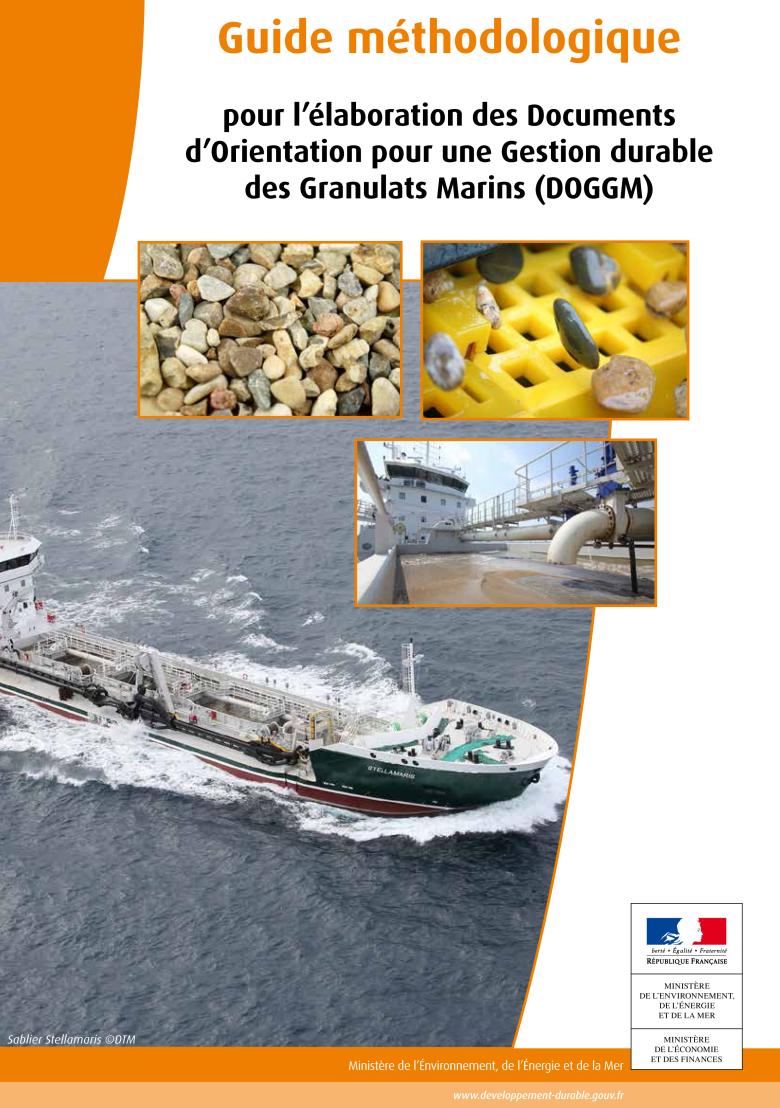

Guide méthodologique pour l’élaboration des Documents d’Orientation pour une Gestion durable des Granulats Marins (DOGGM)

MTE

Planification maritime et granulats marins

La France a adopté en 2017 la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Cette stratégie vise à instaurer, à l’échelle de chaque façade, une planification des espaces maritimes, prenant en compte les spécificités et les enjeux des espaces concernés.

Les documents stratégiques de façade (dits DSF) sont les outils de mise en oeuvre de cette stratégie nationale à l’échelle de chaque façade maritime ; ils visent à protéger l’environnement, valoriser le potentiel économique de l’espace maritime et anticiper/gérer les conflits d’usages Ces documents sont également fondés à fixer des objectifs de gestion durable des matières premières minérales.

Depuis 2019, avec l’adoption du volet stratégique des DSF sur les différentes façades, les décisions sur les titres et travaux doivent être compatibles avec ces documents de planification. Depuis 2022, ces décisions doivent en outre respecter les plans d’actions des DSF, et notamment les DOGGM correspondants qui y sont annexés (documents d'orientation pour une gestion durable des granulats marins - annexe 9).

Ces DOGGM ont vocation à fournir un cadre de décision pour la gestion durable des projets d’exploration et d’exploitation des granulats marins à l’échelle de chaque façade maritime ; ils permettent d’apprécier la pertinence des projets et leurs caractéristiques principales en fonction des composantes environnementales, économiques (vis-à-vis notamment des autres activités anthropiques) et des besoins en granulats à couvrir à l’horizon 2030. L’élaboration de ces documents de planification associe les parties prenantes locales. Un guide méthodologique pour l'élaboration des DOGGM a été édité en 2016 par le ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et le ministère de l’Economie et des Finances.

Consultez les documents

La législation applicable aux fonds marins

Les ressources minérales non-énergétiques marines contenues dans le sous-sol du plateau continental ou de la zone économique exclusive française, sont réglementées par le Code minier. Les travaux de recherches ou d’exploitation (substances marines non visées à l'article L. 111-1 du Code minier) sont subordonnés à l’obtention de trois actes administratifs : le titre minier (permis exclusif de recherche, concession ou permis exclusif d’exploitation en Outre-mer), l’autorisation d’ouverture de travaux, et l’autorisation d’occupation du domaine maritime.

Les titres nécessaires

En France, un explorateur ou un exploitant doit obtenir une autorisation de prospection ou un titre minier :

- une autorisation de prospection préalable (APP) ou un permis exclusif de recherches (PER) pour l’exploration ;

- une concession pour l’exploitation.

En outre, l’étude d’impact est l’une des pièces maîtresses de tout dossier de demande (APP, PER ou concession). Son contenu doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Le contenu de l’étude est défini à l’article R. 122-5 du code de l’environnement du Code de l’environnement.

À l’initiative du secrétariat général de la mer (SGMer), un groupe de travail partenarial associant le ministère de la Transition écologique (MTE), l’Ifremer et l’UNPG (Union nationale des Producteurs de Granulats) a pris en compte les spécificités de cette activité pour préciser les attendus de l’État en termes d’études d’impact à réaliser au titre de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. A l'issue de ces travaux, un guide technique a été publié en février 2023.

Le ministère de la Transition écologique (MTE) a piloté et co-édité un guide méthodologique en décembre 2024 ; il propose une méthodologie d'évaluation des effets potentiels des projets sur l'évolution du trait de côte, applicable aux exploitations de granulats marins.

Une demande simultanée de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers et de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime ?

Les dossiers de demande peuvent être présentés préalablement ou simultanément aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers. En effet, pour pouvoir être mis en œuvre, le projet doit par ailleurs satisfaire aux procédures d’autorisation d’ouverture de travaux.

À une distance inférieure à 12 milles nautiques (soit environ 22 km), la demande de titre minier doit être accompagnée d’une demande d’autorisation d’occupation du domaine public maritime. Celle-ci est délivrée par le gestionnaire de ce domaine : le préfet de département ou le directeur du port autonome lorsque la demande se situe dans la circonscription d'un port autonome.

L’autorisation de prospection préalable (APP)

L’autorisation de prospection préalable (APP) est instruite selon les dispositions du décret n°2025-854 du 27 août 2025 en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer.

L'autorisation de prospections préalables donne à son titulaire, pour une durée qui ne peut excéder deux ans, le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer, et sans pouvoir disposer du produit des recherches, à l'exception d'échantillons ou de prélèvements sans valeur commerciale.

L'autorisation de prospections préalables est accordée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique et sans qu'ait été préalablement effectuée la concertation locale prévue à l'article L. 123-10 du code minier.

Les titres miniers : attribuer l'exclusivité de l'exploitation d'un gisement

L'Etat administre les gisements de substances minières et de substances de carrière en mer, qui appartiennent à la Nation. Par le titre minier, il peut attribuer gisement à une entreprise, charge à elle d'obtenir ensuite l'autorisation de l'exploiter.

L’exploitation d’un gisement de granulats marins n’est possible qu’en vertu d’un titre d’exploitation (concession). Avant d’entreprendre les travaux, l’opérateur devra ensuite satisfaire les procédures administratives sous le régime de la déclaration ou de l’autorisation prévues par le Code minier.

Demander une concession

Sauf impossibilité technique, les demandes portant sur un titre de granulats marins sont adressées au ministre chargé des mines par voie électronique sur le site de télédéclaration prévu à cet effet: le cadastre minier numérique CAMINO.

Pour obtenir une concession, il faut faire la démonstration (1) de l'existence d'un gisement exploitable selon des méthodes et procédés ne portant pas d'atteinte grave aux intérêts protégés par la loi et (2) de ses capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour assumer ses obligations pour préserver les intérêts protégés.

Analyse environnementale, économique et sociale

L'octroi, la prolongation et l'extension d'une concession sont précédés d'une analyse environnementale, économique et sociale.

L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol. Elle permet au ministre chargé des mines de définir les conditions auxquelles l'activité d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges annexé à la décision.

L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué (1) de l'élaboration, par le demandeur, d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation, (2) de la réalisation de consultations ainsi que (3) de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de

l'ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l'étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

La formation d'Autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est l'autorité environnementale indépendante compétente pour émettre sur le mémoire environnemental.

Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGE) est l'organisme compétent pour émettre l'avis prévu par les mêmes dispositions du code minier sur le volet économique et social de ce mémoire.

Le dossier de demande de concession, les avis de l'Autorité environnementale et du CGE ainsi que la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, aux conseils régionaux, aux collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, aux collectivités d'outre-mer, concernés par le projet minier.

Les avis de ces collectivités et de leurs groupements sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

Tous ces documents sont versés au dossier soumis à la procédure de participation du public à la décision du ministre chargé des mines (enquête publique pour une concession).

Une succession d'étapes

Un projet d'exploitation nécessite la prise en compte de nombreux paramètres techniques, économiques, environnementaux et sociaux. D’importants investissements sont nécessaires à sa mise en en œuvre qui est réalisée par étapes successives, la décision de mise en exploitation d’un gisement n’étant prise qu’à l’issue des résultats acquis au cours de chacune de ces étapes. À tout moment, le projet peut être abandonné faute d’avoir réuni toutes les conditions favorables.

Basée sur la capitalisation des connaissances géologiques du sous-sol, une première étape est l’estimation du potentiel en ressources de granulats marins.

L’étape suivante consiste à affiner la connaissance de ces ressources grâce à un ensemble de techniques d’exploration pour déterminer la présence de gisements et en estimer les ressources.

Si l’intérêt minier est avéré, l’étape suivante conduira à une étude de faisabilité technique, économique et environnementale afin d’aboutir à une meilleure définition du modèle de gisement et à une estimation des réserves. À ce stade, le projet peut être abandonné suite à des problèmes techniques, financiers, d’infrastructures, environnementaux ou à un défaut d’acceptabilité sociétale.

Si l’étude de faisabilité conclut à l’intérêt d’exploiter le gisement, l’étape de développement débute. Elle est conditionnée par l’obtention de financements et équipements nécessaires à l'exploitation du site (navires sabliers, infrastructures de déchargement).

L’exploitation débute alors. Des travaux d’exploration sont généralement poursuivis afin de trouver des ressources supplémentaires prolongeant la durée de l’exploitation du site minier. Une adaptation constante et régulière du schéma initial d’exploitation est nécessaire à cette étape.

Une fois le gisement épuisé (au sens technico-économique) ou suite à un verrou d’ordre environnemental et/ou sociétal, l’exploitation s’achève. La fermeture du site d'exploitation marque alors une nouvelle étape du projet. Une fois cette étape réalisée, un suivi environnemental peut être prescrit par le préfet.

Textes réglementaires applicables

Les textes applicables pour les procédures d'attribution des titres d'exploration et d'exploitation sont :

- le décret n°2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental

- l'arrêté du 3 septembre 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins

Les dispositions d'adaptation nécessaires à l'application du décret n°2025-854 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte figurent dans le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer.

Redevance pour l’exploitation des ressources minérales non énergétiques des fonds marins

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit un article L. 132-15-1 dans le Code minier.

Cet article crée une redevance spécifique pour l’exploitation des ressources minérales non énergétiques des fonds marins du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Il prévoit que le calcul de cette redevance tienne compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d'eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement. Il prévoit également que cette redevance soit majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L.334-1 du Code de l’environnement.

Les modalités de calcul de la redevance ont été définies par le décret n°2017-32 du 12 janvier 2017. Ce décret fixe également les dispositions relatives à la déclaration de production auprès des directeurs des services chargés des mines et des recettes domaniales de l’État territorialement compétents. Il détaille aussi les modalités de répartition et d’utilisation du produit de cette redevance. Affecté à l’Agence française de la biodiversité, le produit de la redevance est consacré à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité des milieux marins.

Dans l’immédiat, seulement trois concessions de granulats marins sont concernées. Sur la base des productions de 2015, le produit de cette nouvelle redevance est évalué à 220 000 EUR environ. Elle commencera à être perçue en 2019, sur la base des extractions de granulats effectuées au cours de l’année 2018.

Ressources minérales marines métalliques

Les explorations scientifiques menées depuis plus d’une trentaine d’années ont permis d’identifier plusieurs types de minéralisations des grands fonds associées à des processus géologiques et géochimiques propres aux environnements océaniques :

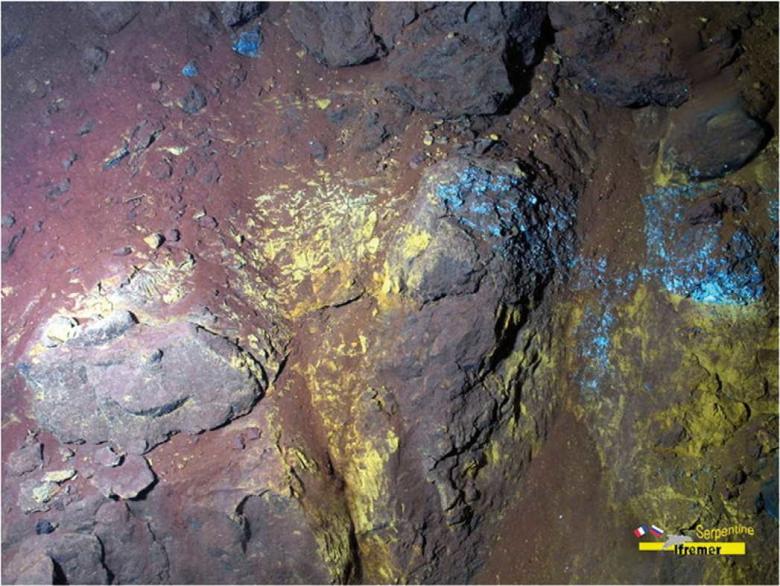

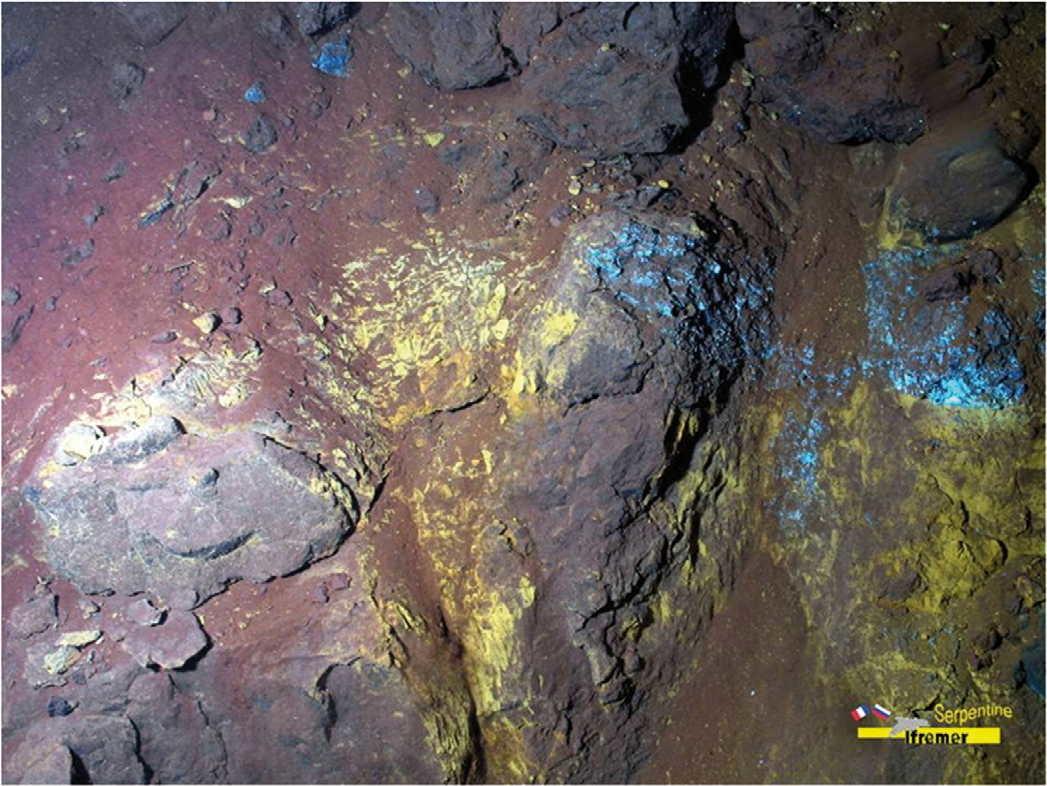

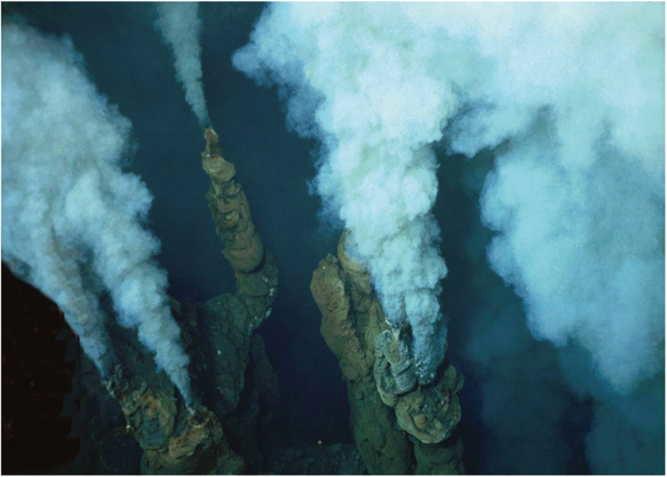

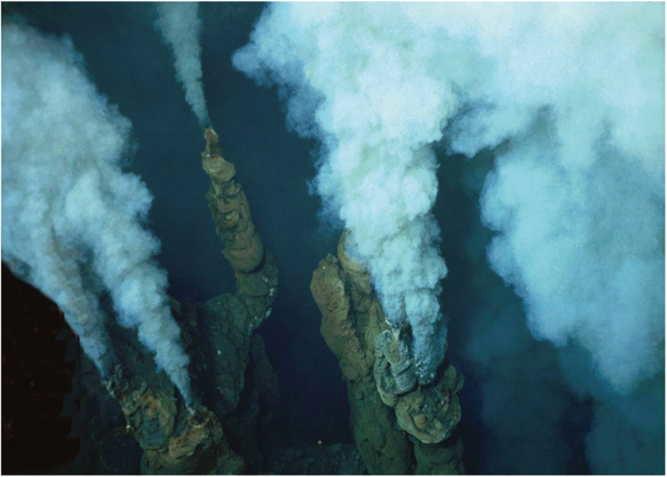

- Minéralisations hydrothermales à sulfures polymétalliques (sulfates, silice et oxyhydroxydes de fer et manganèse) autour des rides océaniques et des volcans actifs à récents ;

- Encroûtements cobaltifères associés aux volcans anciens et atolls immergés ;

- Nodules polymétalliques à métaux de base (Co, Ni, Cu) dans les plaines abyssales ;

- Placers à chromite sur les marges continentales.

L’exploration minérale du plateau continental et de la ZEE

Rides océaniques et volcans actifs ou récents : minéralisations hydrothermales

Dans ces environnements, la majorité des minéralisations présentes seront associées à des processus de circulations hydrothermales. À l’heure actuelle, les sulfures polymétalliques précipitant sur le plancher océanique constituent la ressource potentielle la plus intéressante de ces zones. Les zones les plus favorables seront situées à plus de 1000 m de profondeur. En effet, au-dessus de cette limite, le phénomène de séparation de phase se produira en sub-surface provoquant la précipitation des sulfures sous le plancher océanique. Les minéralisations sur le plancher océanique seront alors essentiellement constituées de sulfates, silice et oxyhydroxydes de fer et manganèse de faible intérêt métallogénique.

Ces environnements propices aux minéralisations hydrothermales se retrouvent principalement dans la ZEE française autour des îles de Wallis-et-Futuna, de Saint-Paul et Amsterdam, des îlots de Hunter et Matthews, et des Antilles. Dans ces environnements, les minéralisations potentiellement présentes sont associées aux sorties de fluides hydrothermaux. Du fait que les fluides les plus salés et les plus chauds ont les plus fortes capacités à transporter les métaux, la pression, et donc la profondeur, jouent un rôle central sur la température à laquelle les fluides sont émis sur le plancher océanique. Les zones les plus favorables à la formation des sulfures polymétalliques sont les zones situées à plus de 1000 m de profondeur. Les zones moins profondes se caractérisent généralement par des dépôts d’oxydes de fer. C’est le cas pour Wallis-et-Futuna, les îlots de Hunter et Matthews (Nouvelle-Calédonie), les îles Saint-Paul et Amsterdam, l’archipel de Crozet, les îles Kerguelen, Mayotte, les Antilles, la Polynésie française.

Volcans anciens et atolls immergés : encroûtements cobaltifères

Les minéralisations connues ou potentielles dans ces environnements sont les encroûtements enrichis en cobalt et/ou platine et les formations de sédiments enrichis en phosphates dans les anciens lagons. Ce type d’environnement se retrouve au niveau de la ZEE française de la Polynésie française, des îles Kerguelen, de Mayotte et des îles Éparses. Ces environnements se situent en général loin des continents dans des zones où les taux de sédimentation sont très faibles. Les minéralisations connues ou potentielles dans ces environnements sont les encroûtements enrichis en cobalt et/ou platine et les formations de sédiments enrichis en phosphates dans les anciens lagons. C’est le cas pour l’archipel des Tuamotu (Polynésie française), les îles Kerguelen, Mayotte et les îles Eparses.

Plaines abyssales : nodules

Dans ces environnements très profonds (> 5000 m) ou le taux de sédimentation est extrêmement faible se forment les nodules polymétalliques. Les zones connues dans les ZEE d’Outre-mer se trouvent à l’ouest de la Polynésie, autour des îles Éparses et au nord de l’île de Clipperton. Toutefois, les nodules présents ont des teneurs faibles en métaux de base (Co, Ni, Cu) et ne présentent pas, au vu des connaissances actuelles, un fort intérêt métallogénique.

Les faibles taux de sédimentation ainsi que les grandes profondeurs induisant la dissolution des carbonates dans les plaines abyssales sont les lieux privilégiés pour la formation des nodules polymétalliques. Dans les ZEE françaises d’Outre-mer, des nodules enrichis en cobalt sont connus à l’ouest de la Polynésie et des nodules polymétalliques ont été dragués au nord de l’île de Clipperton.

Marges continentales : Placers littoraux et hydrates

Près de Terre Neuve, des placers littoraux riches en chromite ont été signalés. Au sud de la Guyane, le Brésil a terminé en 2007 une carte d’inventaire des indices minéralisés et du potentiel des eaux brésiliennes en ressources minérales. Ces données font apparaître des concentrations en scandium, vanadium, titane et zirconium. Malgré l’absence de travaux dans la ZEE guyanaise, on peut penser que le potentiel devrait être assez proche de celui de la zone brésilienne voisine.

Les impacts environnementaux : l’état des connaissances

Les ressources minérales sous-marines sont associées à des environnements et des écosystèmes dont certains sont identifiés comme des milieux exceptionnels de biodiversité au plan mondial.

Compte tenu de ces enjeux croissants, le ministère chargé de l’Écologie (CGDD/DRI) et le ministère chargé de la Recherche ont confié au CNRS et à l’Ifremer la conduite d’une expertise scientifique collective sur les impacts environnementaux de l’exploration et de l’exploitation des ressources minérales profondes.

Cette expertise scientifique collective établit une synthèse des connaissances scientifiques disponibles sur le sujet au plan international, et identifie les verrous scientifiques et les activités de recherche et de développement à engager pour les lever.

Les résultats de l’expertise ont été présentés aux parties prenantes au cours d’un colloque le 19 juin 2014 au CNRS, à Paris.

Téléchargez le rapport complet, la synthèse scientifique et le résumé exécutif

Les ressources minérales profondes en Polynésie française

La Polynésie se caractérise par une immense ZEE qui représente la moitié de la zone maritime française. L’État et le gouvernement de la Polynésie française ont confié à l’IRD la réalisation d'une expertise collégiale pour dresser l’état des lieux des connaissances scientifiques sur les minéralisations sous-marines de la Polynésie française et évaluer l’opportunité de développer une filière de valorisation et les modalités de leur gouvernance.

Les résultats de cette expertise collégiale ont été présentés le 6 mai 2016 à Papeete et le 3 juin 2016 à Paris.

www.ird.fr/les-partenariats/expertise-et-consultance/liste-des-expertises-scientifiques-collectives

En savoir plus

Les ressources minérales marines profondes sur le site de l'IFREMER

Synthèse de l'étude prospective REMIMA - Les ressources minérales profondes à l'horizon 2030

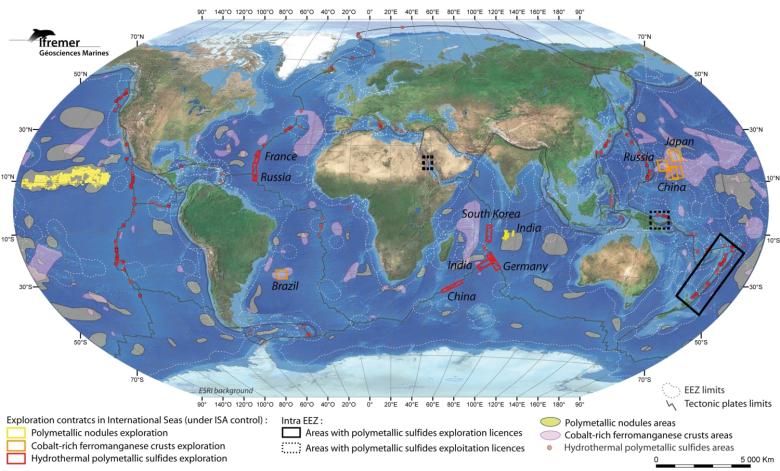

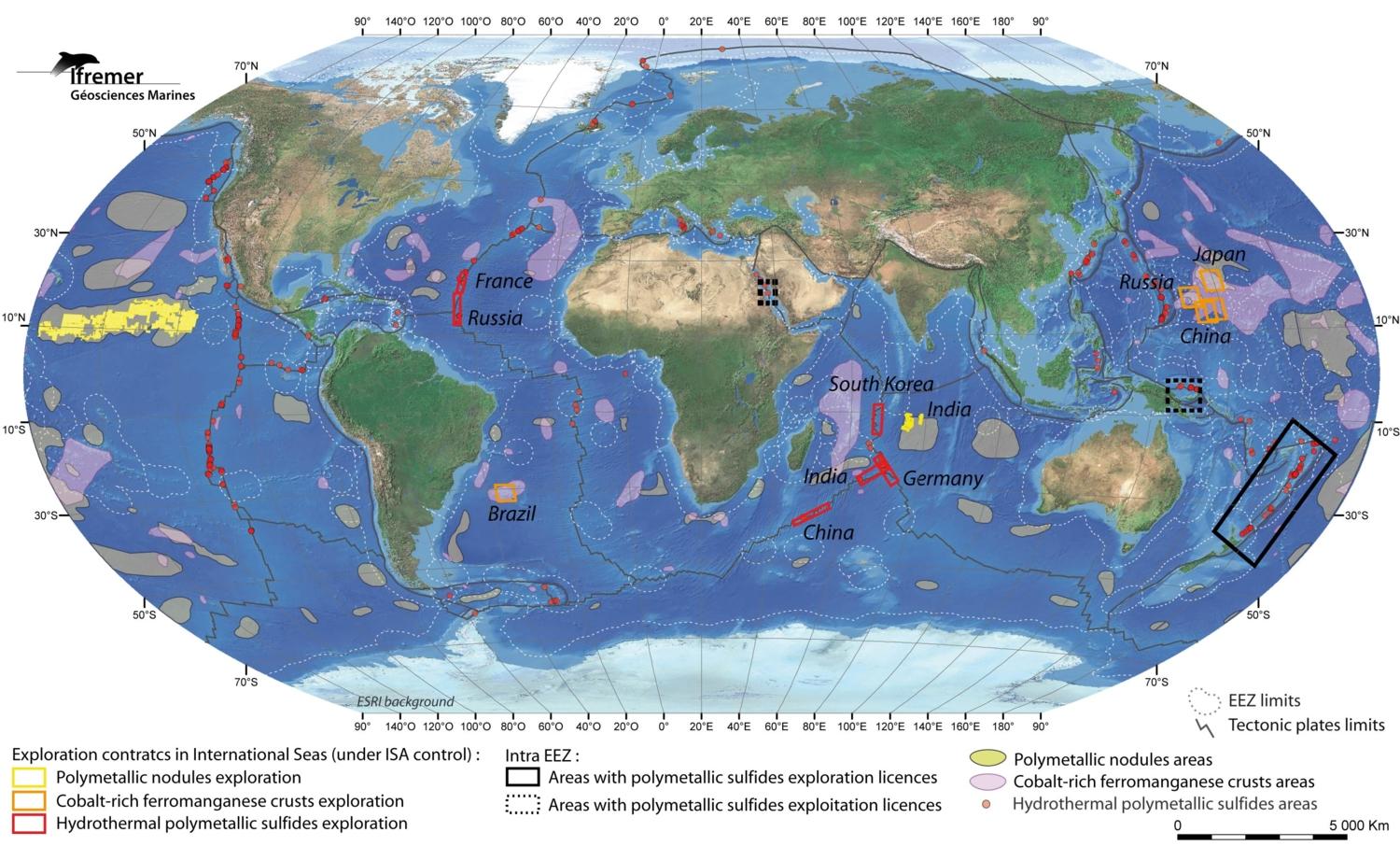

Carte des ressources minérales grands fonds et zones de permis ISA (International Seabed Authority)

IFREMER

L’exploration des fonds marins en eaux internationales

Les ressources minérales dans les eaux internationales sont gérées par une autorité internationale. La France dispose de deux permis d’exploration dans les régions internationales de Clarion-Clipperton et de l’Atlantique Nord.

L’Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM)

L’AIFM a pour fonctions d’organiser et de promouvoir l’exploitation minière des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale et de protéger le milieu marin de tous effets préjudiciables qui pourraient en résulter. L’administration de ces ressources a été confiée à l’Autorité aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982, et qui comptait 142 États parties à la fin de février 2003. L’Autorité a commencé par adopter, en 2000, un règlement relatif à la prospection et à l’exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, qui s’applique à tous les organismes privés et publics qui ont signé un contrat avec elle. Depuis 2011, l'AIFM se consacre à l'élaboration d'un code minier définissant les règles d'exploitation des milieux de la Zone, dans le souci à la fois de préserver l'environnement et d'assurer une répartition équitable des bénéfices de ces activités (notamment au profit des pays en développement).

Permis « nodules »

Un permis « nodules » a été octroyé en 2001 à la France pour une durée de 15 ans et vise l’exploration des nodules polymétalliques sous-marins. La zone couverte se situe dans l’océan Pacifique près de Clarion-Clipperton, dans une zone réputée être une des plus favorables au monde en termes de richesse et de densité de nodules sur le fond océanique. Dans les années 1970-1980, la France avait réalisé près d’une cinquantaine de campagnes d’exploration des nodules dans cette zone du Pacifique.

Ce permis fait actuellement l’objet d’une demande de prorogation auprès de l’AIFM qui est en cours d’examen. Le maintien de ce permis s’insère dans la stratégie nationale d’accès aux grands fonds marins approuvée le 22 octobre 2015 par le comité interministériel de la mer, qui vise à permettre à la France de faire émerger une filière industrielle d’excellence dans le domaine de l’exploration et de l’exploitation minière des grands fonds marins tout en assurant la prise en compte des dimensions environnementale et sociétale.

Permis « sulfures-dorsale médio-atlantique »

Ce permis a été attribué par l’AIFM en 2015, il vise l’exploration des ressources marines de type sulfures marins pour une durée de 15 ans. Trois campagnes d’exploration et d’évaluation des ressources sont prévues. Compte-tenu de l’intérêt scientifique de la zone couverte, des coopérations avec d’autres pays pourront également être réalisées.